吴冠中(Wu Guanzhong,1919年8月29日—2010年6月25日),笔名“荼”,著名画家、美术教育家、散文家。吴冠中是20世纪中国绘画的代表性画家和深受人民尊敬的艺术家,在中国现代美术史上占据重要地位。曾任中国人民政治协商会议常委、中国美术家协会理事、清华大学美术学院教授等职务。

1919年出生于江苏省宜兴。1942年毕业于杭州国立艺专。1946年以美术类各科总分第一名的成绩考取公费留学,次年赴法国巴黎国立高等美术学院深造。1950年回国,先后任教于中央美术学院、清华大学建筑系、北京师范大学、北京艺术师范学院及中央工艺美术学院。1991年获法国文化部最高文艺勋位。1993年获巴黎市金勋章。2002年3月入选为法兰西学士院艺术院通讯院士,成为全球获此殊荣的首位中国人。2003年新加坡“吴冠中美术馆”开幕,吴冠中获文化部颁发的“终身成就奖”。2006年12月被香港中文大学授予文学荣誉博士。2010年6月25日在北京医院逝世,享年91岁。

吴冠中在数十年的艺术人生中,历经坎坷,苦恋家园,致力于油画民族化与中国画现代化的不断探索、创新,创作了大量的绘画艺术作品。曾于北京中国美术馆、故宫博物院、上海美术馆、香港艺术馆、大英博物馆、巴黎塞纽齐博物馆、美国底特律博物馆、新加坡国家博物馆、印尼国家展览馆及台湾历史博物馆以及北京百雅轩画廊、北京798艺术区等处举办个展数十次,出版有《吴冠中全集》和各种画集、文论集、散文集上百种。吴冠中捐赠给国家和公立机构的作品超过四百多件。

水墨

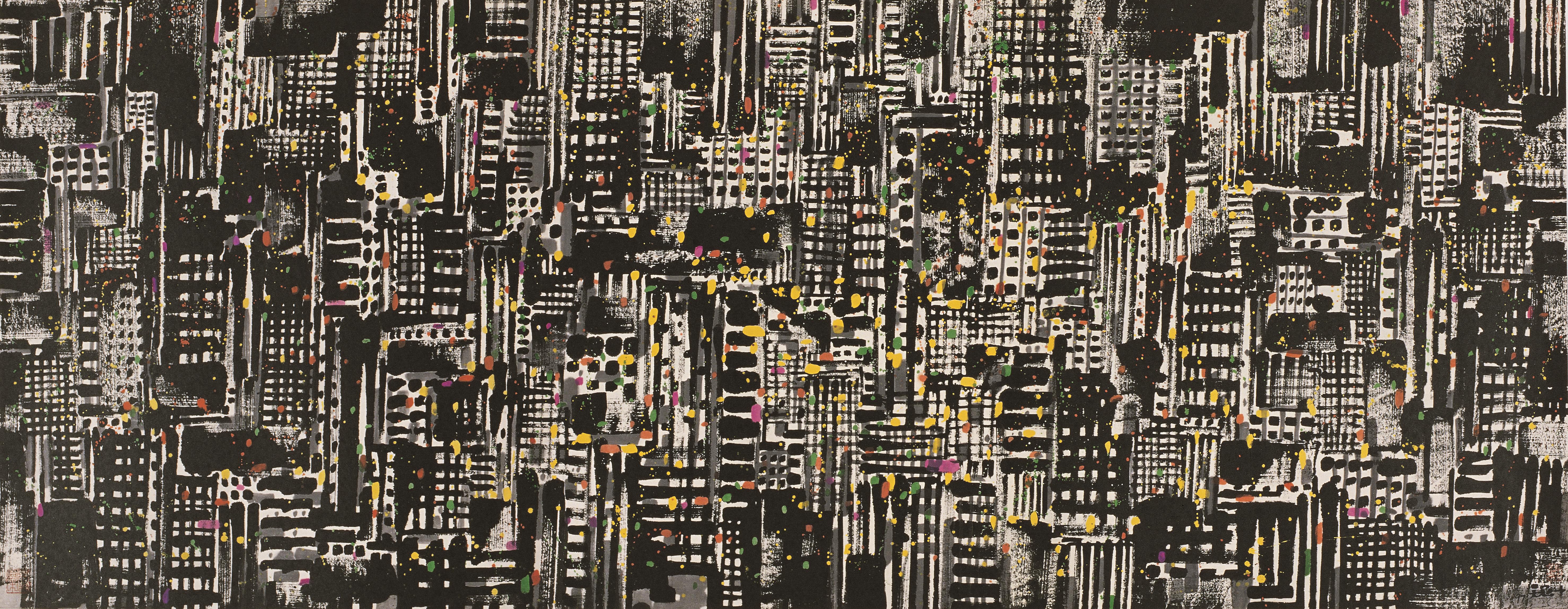

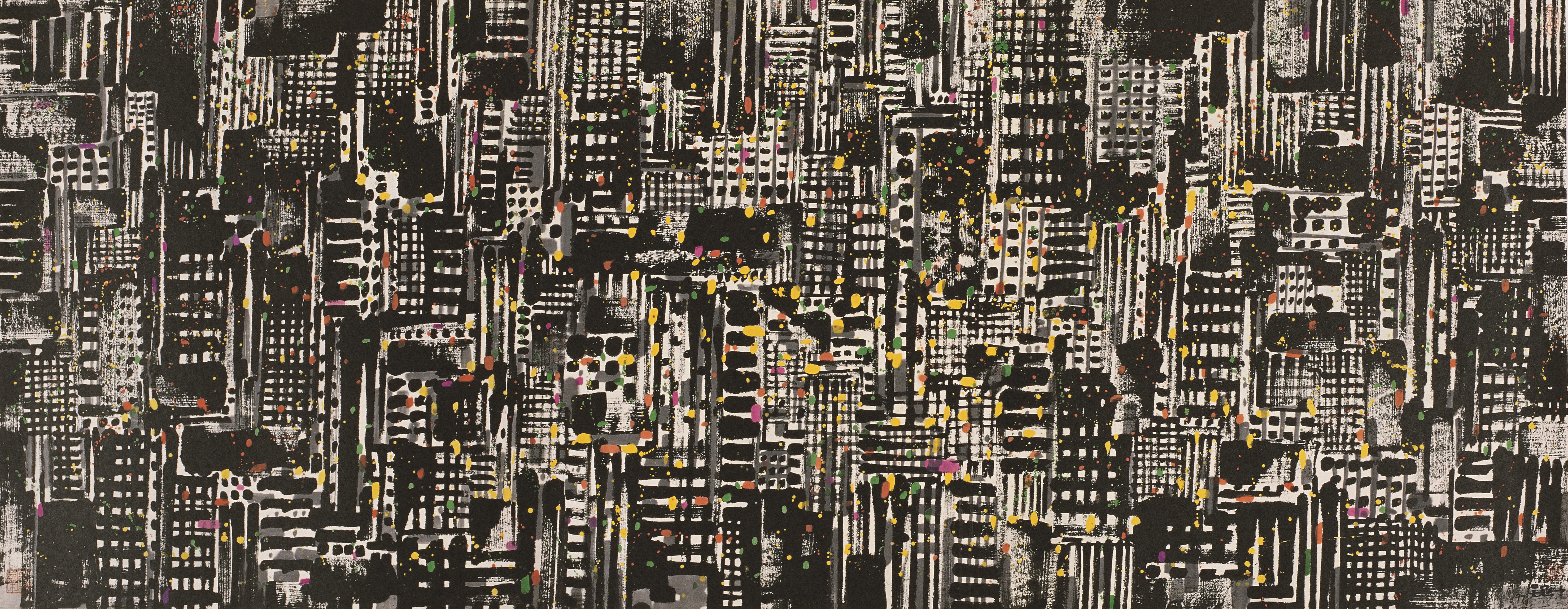

“红灯区,绿灯区,人间甘苦,都市之夜入画图。这是我对自己八十年代所作油画《香港夜景》的画外题词。自五十年代别离了巴黎的霓红灯,三十年来没有见过城市的花花世界。八十年代突然从北京来到繁华的香港,却首先想到红灯背后的苦难的人群,享乐的人们,人生的纷乱。不同于夜晚的彩色缤纷,白天从高楼上看香港,满眼楼房屋宇,道路奔驰,密密层层的线、面交错,构成直与曲的协奏。我用线勾勒那天旋地转的海市蜃楼,画面已经密不通风了,更加彩点击节,煞是热闹。

九十年代初,香港土地发展公司邀我前去画“吴冠中眼中的香港”专题,画了一个月的素材,返京后用油彩及水墨表现香港的旧貌与新装,及用水墨表现夜香港,却屡屡失败。水墨之优势在于渲染,所谓水墨淋漓。昏昏暗暗的一片水墨夜色中浮现灯光闪烁,总嫌太弱,易落入灯光渔火之冷落旧腔。我作了各种探索,竭力想表现夜都市之亮度。

中国水墨画虽着重讲究所谓笔墨,但这只属局部表现手法中的变化,大部分作品挂上墙后,因缺乏强力的整体效果,显得极其虚弱,观众享受不到视觉美感。我竭力在构架方面经营,我感到传统水墨特别在构架方面日趋衰颓,弱不禁风。要讲构架,必须重视整体面积的分割,不可浪费画面方寸之地,我不让自己的作品留有多余的或非属结构的空白,尽力追求画幅上墙后的视觉效果。

以上这些构想和因素无意中都体现在这幅1997年所作的水墨《都市之夜》中。我首先着力于浓墨粗笔的横与直的交错,楼层间参差错落的错觉,似楼非楼都是楼,前楼后楼碰撞不相让,极目层楼,谁主沉浮,顶天立地争春秋。其实画面表现的是楼群之整体而非具体的楼与楼的加法,因而其中并无某一座具体而独立的楼,而且也不是香港,不是东京,不是纽约,不是北京、上海或深圳。大点小点,是窗是户,非窗非户,都属楼形之辅助,线、面之帮腔。那浓重的红、黄、绿色块色点,跳跃着镶嵌在黑、白、灰的层面上,是夜之眼,灯红酒绿的喷发,画面的最强音。

积累多次表现夜都市的成败,这幅作于七十八岁的《都市之夜》,可说体现了我对中国画现代化的观念,透露了我所感到的芸芸众生的挣扎之苦乐,时代飞速变化,令人目眩。

丹青寄情——吴冠中水墨系列作品介绍《都市之夜》